●낮추어 하는 일 없던 분

1992년 어느 봄날, 나는 당시 한살림이 직면한 문제를 상의 드리고자 무거운 발걸음으로 장일순 선생님의 고택을 찾은 적이 있습니다. 병환 중임에도 선생님은 나에게 참 많은 말씀을 하셨습니다. 워낙이 선문답 같은 말씀들이라 다 이해는 못했어도, 몇 말씀만은 지금도 또렷합니다. “사람은 다 자기의 몫이 있다. 그 몫 안에는 잘난 점도 있고 못난 점도 있다. 나를 해코지하지 않을 사람이라는 믿음 정도만 있다면, 그 사람의 잘난 점은 키워주고 못난 점은 감싸주어야 한다. 이것이야말로 이 운동의 가장 중요한 자세다.”

제게 주신 말씀이지만, 한편으로는 스스로를 향한 말씀이기도 했습니다. 그날 이후 선생님의 이 말씀은, 어쭙잖은 내 협동조합운동의 좌표가 되었습니다. 이후 일본으로 다시 건너간 내게 들려준 선생의 말씀이기도 했습니다.

독재와 개발로 수많은 사람들이 짓밟혀 신음할 때 종종 찾는 곳이 있었습니다. 이곳은 누구에게나 열려 있었고, 누가 와도 따뜻한 밥 한 그릇과 차 한 잔 얻어 마실 수 있었습니다. 이곳에서 사람들은 지친 심신을 위로받았고, 세상의 주인으로서 독재와 맞서 싸울 지혜를 얻었습니다. 덕분에 사람들은 이곳을 ‘민주화 운동의 성지(聖地)’라 높였지만, 막상 그 안의 분들은 스스로를 ‘하는 일 없는 무리’, 즉 무위당(無爲堂)이라 낮추었습니다. 그리고 그 중심에는 언제나처럼 장일순 선생님이 계셨습니다. 스스로를 낮춰 아무 일도 이루려 하지 않았지만 그럼으로써 세상 모든 일의 근본에 자리했던 분, 그 분이 우리 곁을 떠나신 지도 어언 20여 년이 넘었고, 그 분과 함께 했던 분들도 하나둘 우리 곁을 떠나고 계시지만, 그분들에 대한 그리움은 날로 커져만 갑니다. 그리움은 존경과 다른 것이어서, 오늘을 사는 우리의 간절한 바람을 담고 있습니다. 무언가 잘못되고 있음을 알지만 그 해답이 또렷하지 않을 때, 해답을 찾아도 그 실행에 많은 어려움을 겪을 때, 우리는 만난 적도 없는 그분의 말씀과 그분들의 행위를 통해 큰 용기를 얻습니다.

●생명운동의 태동과 차원변화

잘 아시는 바와 같이, 장일순 선생님과 원주캠프의 생명운동은 1960년대와 70년대에 가톨릭교회가 중심이 되어 태동했습니다. 그분들은 한편에서는 원주라는 작은 도시에서 노동자, 농민, 도시빈민, 소상공인 등 다양한 민중들과 함께 다양한 협동운동을 조직했고, 이를 토대로 또 다른 한편에서는 한반도 전역의 지식인, 성직자, 문화예술인을 포괄하는 민주화운동의 전선을 구축했습니다. 작은 일에 집중하면서도 세상의 큰 흐름을 바꾸려 했던 것이야말로, 이분들의 뒤를 잇는 우리가 본받아야 할 점입니다.

당시의 운동이 ‘생명’을 전면에 드러내지 않았다고 해서 생명운동의 범주에서 빼거나, 따라서 생명운동의 시작을 1980년대부터라고 보는 시각은 잘못된 것입니다. 그 이유는, 민중을 계급이 아니라 인간으로 보았고, 이런 인간의 협동운동을 경제적 측면만이 아니라 삶 전체로 전개했으며, 나아가 민주화운동의 방향을 정치적 제도적 개선만이 아니라 사랑으로 끌어올렸기 때문입니다. 생명의 힘으로 죽임의 그림자를 넘어서려 했던 생명운동의 원리는 이미 이때부터 원주캠프에 내재해 있었던 것입니다.

1980년대 들어 장일순 선생님과 원주캠프의 생명운동은 새로운 전기를 맞이했습니다. 군부독재가 등장하면서 민중에 대한 억압은 더욱 심해졌고, 끝없는 성장제일주의로 온 강산의 살아있는 것들이 신음했습니다. 기존의 방식으로는 해결할 수 없다고 생각한 장일순 선생님은, 민중의 개념을 생명으로 확장시키고 협동운동의 방향을 공생으로 전환시키는, 더 깊고 넓은 차원으로의 변화를 모색했습니다.

허름한 쌀가게가 서울 변두리에 문을 열었고, 투쟁에 잔뼈가 굵은 농민이 생산한 농약 안 친 쌀이 시골에서 올라왔습니다. 가끔씩 매스컴을 통해 먹거리의 오염에 대해 듣기는 했어도 여전히 의심스런 눈빛으로 몇몇 어머니들이 쌀가게를 기웃거렸고, 그런 어머니들에게 선생님은 밥 한 그릇의 소중함을 강조하셨습니다. 동시에 이런 메시지를 경제운동으로 끝나지 않고 사회 전체로 전하기 위해, 선생님은 처음이자 마지막으로 자신의 글씨와 그림을 돈을 받고 팔아 문화 운동에 보태게 하셨습니다. 덕분에 자제분들은 대학등록금을 친척에게 빌려야 했지만, 30여년이 지난 지금 60여만의 조합원을 지닌 한살림 운동은 이렇게 씨앗이 뿌려졌습니다.

●원주캠프의 협동운동에 대해

이런 관점에서 나는 오늘, 감히 외람되게도 장일순 선생님과 그 아우님들이 펼쳐왔던 「생명사상과 생명운동을 간략하게 표현하며」 원주캠프의 협동운동에 대해, 협동조합운동과 연관 지어 몇 가지 특징을 말씀드리고자 합니다.

결론부터 말씀드리면, 원주캠프의 협동운동이 지녔던 특징은, 다음의 네 가지 언어로 표현될 수 있습니다. 먼저 협동운동의 출발에 ‘개문유하(開門流下)’가 있고, 협동운동의 주체로 ‘천인상여(天人相與)’가 있으며, 협동운동의 소재로 ‘식일완(食一碗)’이 있고, 협동운동의 지향으로 ‘동고동락(同苦同樂)’이 있다는 것입니다.

먼저, 원주캠프의 협동운동이 지녔던 첫 번째 특징은, 그 운동의 시작이 ‘개문유하(開門流下)’로부터 출발했다는 데 있습니다. 이는 말 그대로 ‘문을 활짝 열고 밑으로 기어라’는 뜻입니다. 좀 더 자세히 말씀드리면, ‘개문(開門)’ 즉 ‘열어라.’는 현대사회의 ‘닫아라.’에 대한 사유의 전환을 의미하고, ‘유하(流下)’ 즉 ‘기어라.’는 현대사회의 ‘올라라.’에 대한 실천의 전환을 의미합니다. 현대사회는 자신의 필요에 따라 상대를 이용하는 표상적(表象的)이고 계산적(計算的)인 사유가 지배하고 있습니다. 한걸음 더 나아가 경제학자 아담 스미스는, “나에게 이익이 되게 하는 것이 결국 모두를 이롭게 한다.”고 거짓말합니다. 이에 대해 장일순 선생님은, 자신을 둘러싼 벽을 펼쳐 허물어 상대를 내 안에 들이는 추상적(追想的)이고 영적(靈的)인 사유로서의 전환을 말씀하고 계신 것입니다. 모든 생명은, 개인이든 조직이든 사회전체든 ‘열린 계(open system)’입니다. 하나의 계(系)는 닫혀있는 듯 보이지만, 실은 밖을 향해 열려 있지 않으면 한시도 살 수 없는 것이 생명의 본질입니다. ‘안’이 있으면서도, 그 ‘안’이 ‘밖’을 향해 주고받음으로써, 오히려 그 ‘안’이 더욱 충만해지는 관계. 이것이 바로 생명이 생존하고 진화해 가는 길입니다.

협동조합에서는 이런 ‘개문(開門)’을 ‘열린(open)’ 혹은 ‘열림(openness)’으로 표현합니다. 협동조합의 원칙은, 누구와도 함께 하고 모두에게 도움이 된다는 ‘열린 조합원 제도(openmembership)’로부터 출발합니다. 협동조합의 가치에서도 조합원이 지녀야 할 신조로서 ‘열림[공개]’을 강조합니다. 협동조합은 ‘닫아라.’가 아니라 ‘열어라.’로부터 출발한다는 점에서 원주캠프의 출발과 동일합니다.

하지만 문제는 사실 그 다음부터입니다. 협동조합에서 아무리 열린 조합원 제도를 이야기해도, 그것이 위로 오르기 위한 수단에 불과하다면, 이는 결국에는 조합원의 필요에 따라 상대를 이용하는 또 다른 형태의 자본주의 기업에 불과할 것입니다. 그래서 중요한 것이 ‘개문(開門)’한 이후의 ‘유하(流下)’이고, ‘열어서 기어라.’입니다.

물론 협동조합도 이 부분에 대해 이야기가 없었던 것이 아닙니다. 협동조합의 원칙은 열린 조합원 제도로부터 출발해 최종적으로는 지역사회에 대한 기여를 강조하고 있습니다. 협동조합의 가치에서는 조합원이 지녀야 할 신조로서 ‘열림[공개]’과 동시에 ‘사회적 책임(social responsibility)’과 ‘타인에 대한 돌봄(caring for others)’을 강조하고 있습니다. 하지만 문제는 그것이 끊임없이 ‘조합원에게 가장 효과적으로 봉사하기 위해’라는 전제 하에서 진행된다는 점입니다.

장일순 선생님은 노자의 자애(自愛)에 대해 설명하시면서, “세상 일체가 하나의 관계라고 생각하고 모두를 내 몸처럼 사랑하라”고 말씀하십니다. 선생님에게 있어 자애(自愛)는 곧 자애(慈愛)였던 것입니다. 내가 비록 “세상 살기 험악하고 먹고 살기 척박해도”, 이런 나를 펼쳐 “자연과 나누고 사람과 함께 하려” 했던 데서, 원주캠프의 협동운동은 시작되었다고 말씀드릴 수 있습니다. “무릇 생명이란 앞으로 나감으로써 진보하는 것이 아니라 옆으로 퍼짐으로써 지속되고 확장되니, 진보함으로써 확장하는 것이 아니라 확장함으로써 진보하는 것”입니다.

다음으로, 원주캠프의 협동운동이 지녔던 두 번째 특징은, 운동의 주체로서 ‘천인상여(天人相與)’를 강조했다는 데 있습니다. 이 말은 ‘한울과 사람이 서로 준다.’는 뜻입니다. 그리고 여기서 우리가 주의해야 할 점은, ‘한울(天)’을 절대자가 아니라 ‘타자(他者)’로 이해해야 하고, ‘사람(人)’을 호모사피엔스나 프롤레타리아 같은 ‘무리’가 아니라 ‘한사람’으로 이해해야 하며, ‘상여(相與)’를 ‘함께 한다.’가 아니라 ‘서로 준다.’고 이해해야 한다는 것입니다. 장일순 선생님이 자주 인용하신 말씀 중에 “천지는 나와 같은 뿌리이고[天地與我同根], 만물은 나와 한 몸[萬物與我一體]”이라는 승조법사의 법어가 있습니다. 승조법사는 또 “만물은 내가 만들지 않은 것이 없고[萬物無非我造], 그런 만물이 모여 내가 된다[會萬物爲自己]”고 했습니다. 여기서 말하는 ‘아(我)’는 ‘나’ 즉 ‘한 사람’이고, 여기서 말하는 ‘천지만물(天地萬物)’은 ‘한울(天)’ 즉 ‘타자’입니다. 다시 말해, 나와 타자가 실은 하나의 뿌리고 한 몸이라는 사유에서 출발해, 내가 타자를 만들고 그 타자가 나를 이루도록 실천한다는 것입니다. 21세기 협동조합운동의 새로운 주체론은 바로 여기에 있습니다. 다시 말해, 사람을 계급이나 계층 같은 ‘무리’가 아니라 ‘한사람’으로 보아야 하고, 나아가 그 한사람과 협동적으로 관계하는 것이 또 다른 한사람이 아니라 ‘모든 한사람’이라 이해해야 하며, 따라서 이런 한사람과 모든 한사람이 곧 새로운 협동조합운동의 공동 주체여야 한다는 것입니다.

이는 협동조합에 대한 기존의 우리 생각을 완전히 뒤집는 것입니다. 우리는 보통 조합원 한 사람 한 사람이 관계해 협동조합을 이룬다고 생각하기 십상입니다. 그래서 ‘천인상여(天人相與)’의 ‘상여(相與)’를 ‘함께 한다’고 해석하고, 협동조합은 ‘조합원이 함께 하는’ 곳이라고 생각하게 됩니다. 하지만 협동조합의 실상을 자세히 들여다보면 실제는 그렇지 않습니다. 실제로는 한사람의 조합원이 모든 조합원 즉 협동조합과 직접 관계하지 또 다른 한사람의 조합원과 관계하지 않습니다.

광화문 광장에서 촛불을 든 한사람은, 또 다른 한사람과 이야기하기 위해서가 아니라 국가나 사회 전체와 이야기하기 위해 모였습니다. 진정한 민주주의는 협치(協治) 즉 한 사람 한 사람의 협력적 관계를 통해 이뤄지는 것이 아니라, 자치(自治) 즉 한사람이 전체를 바라보는 속에서 이루어지는 법입니다. 협동조합도 마찬가지입니다. 협동조합은 조합원 한 사람 한 사람이 ‘함께 하는’ 관계가 아니라, 조합원 한사람과 협동조합이 ‘서로 주고받는’ 관계입니다. 좁쌀 한 알 안에 우주 전체가 담겼다함은, 단지 인식론적 사유가 아니라 운동적 실천으로 드러나야 합니다.

실제로 원주캠프의 협동운동이 동시대 다른 운동과 비교해 탁월했던 점은 바로 이점에 있습니다. 민중을 무리로 보지 않고 한사람으로 대했다는 데 있습니다. 계급으로서 노동자 농민의 지위향상을 위해 노력했다기보다, 한 사람 한 사람의 절실한 필요를 충족하기 위해 노력했다는 데 있습니다. 더욱이 그 한사람을 전체와 대비되는 개인, 공익(公益)과 대치되는 사익(私益)의 추구자로 보지 않고, 내 사는 자리에서 내 필요를 이루고자 하는 개인적이고 개별적인 행위 속에 끊임없이 생명 전체의 협동적

진화 과정을 담으려 했다는 데 있습니다. 그리고 이를 위해 나부터 내려놓고 주자고 했다는 데 있습니다.

개개의 개체성과 그 필요를 살리면서, 개체 안에 숨은 전체와 염원을 각기 다양한 방식으로 실현하도록 하는 것. 이것이 바로 원주캠프의 협동운동이 지녔던 운동의 주체론 이고, 21세기 협동

조합의 주체 또한 여기서 나와야 합니다.

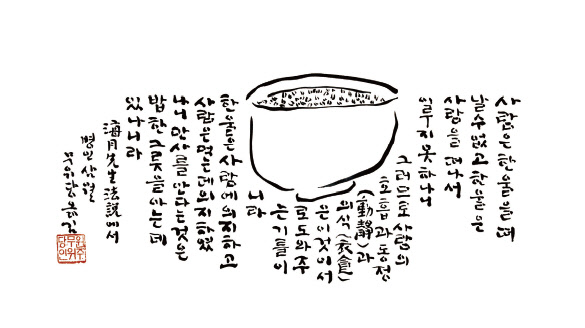

원주캠프의 생명운동이 지녔던 세 번째 특징은, 그 실천의 소재를 ‘식일완(食一碗)’에서 찾았다는 데 있습니다. ‘식일완(食一碗)’은 말 그대로 ‘밥 한 그릇’을 뜻합니다. 좀 더 자세히 말씀드리면, 아주 사소한 일상의 소재로부터 생명의 세상을 만들어 가자고 했다는 것입니다.

잘 아시는 바와 같이 생명사상은 동학으로부터 많은 영향을 받았습니다. 수운 최재우 선생은 동학의 정수(精髓)를 “시천주 조화정 영세불망 만사지(侍天主 造化定 永世不忘 萬事知)” 즉 “한울을 모셔 조화에 정하고 영원토록 잊지 않으니 만 가지 사실을 안다”로 설명했습니다. 그리고 수운의 뒤를 이은 해월 최시형 선생은, “만 가지 사실을 안다는 것은 밥 한 그릇 제대로 먹는 것[萬事知 食一碗]”이라고 했습니다. 장일순 선생님도 항상 ‘밥’을 강조하셨고, “밥 한 그릇 먹는 이치 안에는 세상만사의

이치가 담겨져 있다”고 하셨습니다.

현대 사회에서 ‘밥’은, 권력을 강화하고 이윤을 추구하는 도구일 뿐입니다. 국가와 자본은 ‘밥’의 생산과 분배(유통)와 소비를 지배해 자신의 권력과 이윤을 확보하려 애씁니다. 따라서 우리가 ‘밥’의 소중함을 알고 지킨다는 것은, 굶주린 배를 채우기 위함만이 아니라, ‘밥’을 둘러싼 국가와 자본의 지배로부터 벗어나 모든 인간과 생명의 존재 의미를 회복한다는 것입니다. 예나 지금이나, 또 지배 이데올로기 이거나 저항 이데올로기 이거나 할 것 없이, 서구의 사유와 언어가 세상을 뒤덮고 있습니다. 이런 속에서 동학과 그 뒤를 이은 원주캠프의 탁월했던 점은, 민중의 가장 토착적인 언어로 생명을 이야기하고, 또 일상의 삶 속에서 그 구체적 실천을 끌어냈다는 데 있습니다.

하지만 이보다 더 중요하게 우리가 원주캠프의 협동운동에서 배워야 할 점이 있습니다. 동서고금을 막론하고 모든 협동조합은 ‘밥’을 중요하게 생각해왔습니다. ‘밥’을 함께 생산하고 서로 나누기 위해 많은 사람들이 협동조합을 시작했습니다. 하지만 이런 협동조합이 대부분 자본주의 기업으로 전락해버렸습니다. 그 이유는 여러 가지가 있을 수 있지만, 나는 본질적으로 그들이 ‘밥’을 조합원의 필요를 충족하기 위한 수많은 ‘쌀’ 가운데 하나로만 여겼고, 따라서 ‘쌀’의 필요가 충족되면 조합원이 행복할

수 있다고 여겼기 때문이라고 생각합니다.

분명히 말씀드리지만, 원주캠프의 협동운동이 그 소재로 삼았던 ‘밥 한 그릇’은, 조합원의 결핍을 충족시키기 위한 도구만이 아닙니다. ‘밥’은 그 자체로서 하나의 생명이고 존재입니다. 자본주의라는 것이 실은 재화와 서비스를 하나의 물(物)로 보고, 이 물(物)을 주재하는 신(物神)으로서 자본을 추앙하는 데서 나온 것입니다. 마찬가지로, 협동조합이 아무리 ‘밥’의 필요를 해결했다고 해도 ‘밥’ 자체를 물(物)로 보는 한에서는, 협동조합은 결국 자본이라는 물신(物神)의 지배를 받게 되어 있습니다. ‘밥’ 즉 협동조합에서 그 사업의 소재는 결핍을 충족하기 위한 도구를 넘어 하나의 생명입니다. 동학에서는 이를 ‘물물천 사사천(物物天 事事天)’즉 “재화와 서비스 하나 하나가 모두 한울”이라 했고, 소재에 대한 이런 생각과 실천의 전환 없이는 협동조합은 곧 자본의 지배하에 놓이게 됩니다.

물론 지금은 농본 시대와 다릅니다. ‘밥’이 옛날보다 훨씬 다원화되었습니다. 그야말로 ‘사람이 숨 쉬고 움직이고 입고 먹는 일상의 소재 하나하나[人之呯吸動靜屈伸衣食]’가 모두 ‘밥’인 시대가 되었습니다. 따라서 지금은 밥을 보다 넓고 깊게 다원화 시켜 민중의 삶에 보다 가까이 다가가야 하고, 이를 통해 물신 즉 자본과 권력의 지배로부터 벗어난 ‘한울 즉 생명의 조화[皆天主造化之力]’로 우리의 삶 전체를 조직화해야 합니다. 이를 두고 장일순 선생님은 “아주 사소한 일상 속에서부터 함께 일하고 더불어 나누며 서로를 모시는” “삶을 도장(道場) 삼아” 살아가는 것이라고 했고, 이것이 바로 21세기 협동조합이 사업의 다각화(多角化)를 넘어 다기화(多岐化)해야 하는 방향입니다.

마지막으로 원주캠프의 협동조합이 지녔던 네 번째 특징은, 이런 운동의 궁극적인 지향으로서 ‘동고동락(同苦同樂)’ 공생(共生)을 강조했다는 데 있습니다. ‘동고동락(同苦同樂)’은 말 그 대로 ‘괴로움과 즐거움을 함께 한다’는 뜻입니다. 그리고 이는 좀 더 정확히 표현하면 ‘괴로움을 즐거움으로 함께 극복한다.’는 것이 아니라, ‘괴롭던지 즐겁던지 함께 하는 것 자체로 즐겁다.’는 것입니다. 같은 이야기를 김지하 시인은 ‘희비리장(喜悲籬場)’이라 표현한 적이 있습니다. 즉 협동조합은 ‘기쁨[喜]과 슬픔[悲]을 성근 울타리[籬]로 품어주는 장시[場]’라는 것입니다. 처음에 이 이야기를 들었을 때, 나는 그 의미를 잘 몰랐습니다. 슬픔을 기쁨으로 전환해주는 시장을 사회적 경제라 여겼고, 괴로움을 즐거움으로 극복하는 실천을 협동조합이라 이해했습니다. 하지만 장일순 선생님의 말씀을 곰곰이 되씹으면서, 이내 나는 조금씩 그 의미를 알기 시작했습니다. 장일순 선생님이 한살림의 조합원들에게 하신 말씀 중에 이런 내용이 있습니다. “한살림 속에서 ‘고(苦)’와 ‘낙(樂)’이 함께 있어야 된다고 생각해요. 더불어 함께 하는 것이지요. 즉 공생(共生)하자는 건데, 공생관계는 각자를 긍정해주는 것이란 말이에요. 각자를 긍정해 줘야 모시는 것이 되잖아요? 그러니까 ‘화(禍)’안에 ‘복(福)’이 있고, ‘복(福)’안에 ‘화(禍)’가 있다는 말이에요 이 둘은 분리될수 없어요. 그런데 세상 사람들은 ‘복(福)’은 ‘복(福)’대로 따로 있고, ‘화(禍)’는 ‘화(禍)’대로 따로 있는 줄 알아요. 고(苦)가 없이는 낙(樂)이 없어요. 그저 함께 있음으로써 즐거운 거예요.”

협동조합의 당면과제는 당연히 사람들이 직면한 여러 가지 어려움 즉 경제적 빈곤, 신체적 장애, 사회적 고독 등을 함께 극복하자는 데 있습니다. 하지만 이를 구제와 극복의 대상으로만 보아서는, 협동조합은 고(苦)와 낙(樂), 희(喜)와 비(悲), 화(禍)와 복(福)을 분리시켜놓고, 사람들로 하여금 낙(樂)과 희(喜)와 복(福)을 쫒게 함으로써, 어딘가에 또 다시 고(苦)와 비(悲)와 화(禍)에 빠진 이들을 낳게 합니다. 협동조합운동이 정말로 지향하는 궁극적인 방향은, 가난하면 가난한대로, 늙고 병들면 늙고 병든 대로, 혼자면 혼자인대로, 각자의 모습대로[共助], 각자가 설 수 있게 하는[共立], 함께 살아 좋은 공생(共生)의 관계를 구축하는 것입니다.

장일순 선생님은 자신의 경험을 이렇게 소개하십니다. “옛날에 내가 5·16 쿠데타 나고 사흘 만에 유치장에 들어갔는데, 그날 내가 제일 늦게 잡혀갔어요. 나하고 같이 일 거들던 분들이 먼저 다 유치장에 들어가 있는데, 밤 열두시가 지나서야 특무대를 거쳐 내가 딱 들어갔지. 내가 들어가니까 모두가 ‘야, 만세’하는 거야. 그래서 내가 ‘아니 사람이 들어오면 싫어해야 할 거 아닙니까? 동지가 하나라도 잡혀 들어오면 재미없는 것 아닙니까?’ 했더니, ‘지옥도 같이 가니 반갑다’ 하더라구.”

“가난하면 가난한대로

늙고 병들면 늙고 병든대로

혼자면 혼자인대로

각자의 모습대로 각자가 설 수 있게 할

함께 살아 좋은 공생(共生)관계

협동조합운동이 지향하는

궁극적인 방향“

●맺음말

협동조합이 많이 생겨 참 좋습니다. 그리고 이제는 ‘협동조합’이 아니라 ‘어떤 협동조합’이냐를 드러내야 할 시기가 되었습니다. 원주캠프의 협동운동은 어려운 시기에 협동조합을 많이 만들어서 훌륭한 것이 아니라, 그분들이 만든 협동조합이 우리의 사표(師表)가 되기 때문에 위대한 것입니다. 어떤 협동조합이냐에 대해 장일순 선생님은 이렇게 말씀하십니다. “겸손의 토대 위에서 세상을 넉넉하게 하고 풍요롭게 하는 것. 알뜰함으로 세상에 누구도 굶주리지 않게 하는 것. 자애 속에서 잘못한 사람들조차도 안식처가 되도록 하는 것” 이런 협동조합이 되도록 무위당 사람들은 정성을 쏟아왔고, 그 뒤를 이은 우리 강원도 후배들의 할 일 또한 여기에 있지 않을까 생각합니다. 외람되게 선생님을 너무 많이 들먹인 데 대해, 선생님과 그 아우님들께 진심으로 사죄드립니다.

글. 김기섭 前 두레생협 상무 파프리카인터내셔널 대표