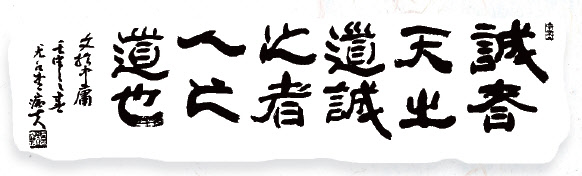

참(誠)과 참됨(誠之)

| 작성자 | 관리자 | 작성일 | 2017-09-10 |

|---|---|---|---|

| 첨부파일 | 조회수 | 6,151 | |

|

곧 사람이 사람의 길을 가야지 왜 길 아닌 길을 가느냐는 것이다. 사람이 사람의 길을 가다 보면 곧 사람이 하늘이 된다는 뜻이다.

天人合一(천인합일)이었다. 무위당의 사상을 한글자로 표현한다면 정성 성(誠)자 한 글자에 다 들어 있다. 조각가는 조각가로서 誠이 있어야 하고, 농부는 농부로서, 예술가는 예술가로서, 장사꾼은 장사꾼으로서 모두 제각기 誠의 바탕 하에 각자 맡은 일을 한다면 평천하(平天下)의 세상은 저절로 온다는 것이었다.

“자네 집에 밥 잡수시러 오시는 분들이 자네의 하느님이여. 그런 줄 알고 진짜 하느님이 오신 것처럼 요리를 해서 대접을 해야 해. 장사 안 되면 어떻게 하나. 그런 생각은 일절 할 필요 없어. 하느님처럼 섬기면 하느님들이 알아서 다 먹여 주신다 이 말이여.”

심지어 무위당은 한밤에 풀섶의 풀벌레 소리를 듣고는 거짓 없는 자기의 소리를 들려준다며 세상의 미물도 거룩한 스승이 될 수 있다고 여기기까지 하였다. 일체의 모든 생명을 같은 차원에서 교감하며, 포용하고 회통하여 좁쌀 한 알로 우주를 갈파하였던 것이다. 삼라만상을 존재론적으로 일체가 평등하다며, “어느 누구도 남을 낮추어 볼 자격 있는 것은 없다”고 하였다.

무위당의 일평생 말과 행동은 하나도 誠을 벗어나는 것이 없었다.

“밤이면 달처럼 사랑할 수 있었으면 좋겠네, 낮이면 해처럼 사랑할 수 있었으면 좋겠네. 을축 사월 스무하루 원주 무위당” 달이 어찌 물을 가려서 비추겠는가. 글. 호산(湖山) 채희승 (호산서예연구실)

|

|||

즐겨찾기 추가

즐겨찾기 추가