2018년 올해의 사회적 경제 이슈

| 작성자 | 관리자 | 작성일 | 2019-03-15 |

|---|---|---|---|

| 첨부파일 | [포맷변환]15526102934f0ace7be72664144123ac9dc41f98d4.jpg | 조회수 | 4,155 |

|

2018년 11월, 문재인 정부는 <‘18-’22 제3차 사회적기업 육성 기본계획>을 발표했다. 사회적 기업을 통한 일자리 10만개 창출과 사회적기업 이용률 60% 달성이 핵심 목표다. 이에 따라 ◦다양한 사회적 기업 진입 촉진 ◦사회적 가치 중심의 사회적 기업 지원 ◦사회적 경제 성장 생태계 조성 ◦지역, 민간 중심의 지원체계 조성과 국제협력 확대가 과제로 선정되었다. 1. 다양한 사회적 기업 진입 촉진 첫째, 다양한 사회적 가치를 추구하는 기업이 쉽게 진입할 수 있도록 한다.

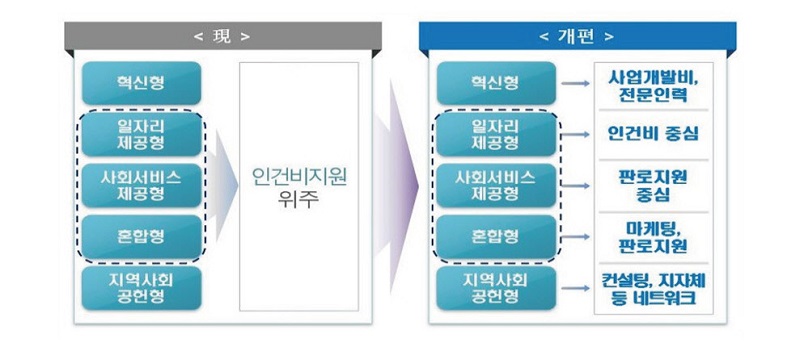

❶ 사회적 기업 법·제도 개선 : 사회적가치를 추구하는 소셜벤처 등 혁신적 기업들을 사회적 기업으로포괄하는 방향으로 법령에 명시한다. 인증제를 폐지하고 등록제 도입을 추진한다. 사회적 기업의 특성·필요에 따라 지원체계를 개편한다. ❷ 사업 주기에 따른 창업 지원 강화 : 단계별 지원을 구축하며 혁신 분야 별 전문적 지원을 강화한다. 중·장년 여성 맞춤형 지원을 확대하고 입주공간·협업공간 및 멘토링 등을 제공하는 성장 지원센터 활용을 확대한다. ❸ 사회적 가치가 높은 영역에 사회적 기업 진입을 촉진 : ‘지역 발전’ 분야로 국토교통형 예비 사회적 기업 지정 확대 등 도시재생과 각종 생활 밀착형 생활 SOC 운영 지원을 한다. ‘사회서비스’ 분야로 보건복지 지원 및 돌봄 서비스 위탁 운영 활성화, 국공립 보육 시설 일부를 사회적 기업이 수탁·운영을 위한 매뉴얼을 마련한다. ‘문화·관광·체육’ 분야로 컨설팅, 홍보·마케팅, 자금 지원 등 문화예술 분야 사회적기업 지원, 지역 주민 중심 관광 상품 지원, 체육인·생활 체육 동호회 등을 통해 사회적 기업 설립 지원 및 스포츠클럽 운영을 늘린다. ‘환경·산림’ 분야로 10대 중점 모델, 사회적 기업 250개를 육성하는 등 환경형 사회적 기업 영역을 확대한다. 지역 산림자원과 인프라를 활용하여 귀산촌인, 청년임업인 등이 참여하는 산림형 사회적 경제 기업 육성을 지원한다.

2. 사회적 기업 가치 중심의 사회적 기업 지원 둘째, 인증 중심의 사회적 기업 지원체계를 사회적 가치 중심으로 개편한다.

❶ 사회적 기업에 대한 사회적 가치 평가 강화 : 「사회적 가치 지표」(SVI) 평가 체계를 구축하여 중앙·지차체 및 공공기관에서 지원 심사 시 활용한다. 평가(2년에 1회)하고 등급을 부여한다. 이 밖에 사회적 가치 평가 업무를 지원하기 위한 「사회적 가치 평가 센터」 를 설치한다. ❷사회적 기업 투명성 제고 : 경영 공시 참여기업에 대한 인센티브 제공 등 경영 공시를 강화한다. 공공구매 시장에 참여하는 사회적 기업에 대해 ‘경영 공시 의무화’를 한다. 예방 교육 의무화, 사업장 점검 확대, 부정수급에 대한 제재 강화 등 부정수급 관리를 강화한다. ❸ 공공기관의 사회적 가치 실천 선도 : 공공부문 자원과 사회적 기업을 연계한다. 고속도로 휴게소·서울역사에서 주요 거점 휴게소·역사로 사회적 기업 매장 개장을 확대한다. 사회적 가치 창출 우수기업을 시상하고 사회적 가치 성과가 우수한 기업에 대해 포상한다. 지원 유형별 우수 사례집을 발간하여 우수사례를 적극 확산한다. 공공기관 임직원을 대상으로 사회적기업 관련 교육을 확대한다. 3. 사회적 경제 성장 생태계를 조성 셋째, 사회적 기업 제품·서비스의 민간 소비를 늘리고, 사회적 기업 간 협업을 촉진하여 규모와 질을 확장한다. ❶ 사회적 기업 제품, 서비스 소비를 촉진 : [민간부분] 사회적 경제 기업 소비 인센티브를 신설하여 지역화폐 연계, 사회적 경제 기업 이용·소비액에 대한 세제 지원 검토 등을 추진한다. SNS 몰-‘가치 소비’ 캠페인을 연계한다. 공공기관, 대기업 임직원 전용 온라인몰 내 입점 및 ‘가치소비의 날’ 사내 이벤트 등을 개설한다. 사회적 경제 기업 제품에 대한 소비 접점을 확대한다. 유통채널을 활용한 특별전·기획전 개최 및 기업의 입점 지원을 확대한다. 공영홈쇼핑 내 사회적 기업 제품 판매 방송 편성 및 이용 수수료 우대(15%)를 추진한다. 사회적 경제 기업들의 공동 판매·마케팅 등을 위한 유통 거점을 전국에 확대한다. 사회적 경제 기업 상품 판매장 ‘스토어 36.5’를 중심 상권에 조성하는 방향으로 통합·재편한다. 전국 주요 도시에 ‘사회적 경제 유통지원센터’를 신설 추진한다. 성장 잠재력이 있는 상품에 대해 상품MD, 유통전문가, 디자인전문가 팀을 구성 상품 개선 지원을 확대한다. 해외 진출 지원 및 중소기업 지원제도를 연계한다. [공공기관] 구매 비율 의무화, 사회적 경제 기업 간 경쟁제품 지정제도 신설 추진 등 법·제도를 개선한다. 사회적 기업 구매 실적 구매 결과 순위 공개를 강화한다. 취약계층 30% 이상 고용한 사회적 경제 기업 대상으로 수의계약 금액을 2,000만 원→5,000만 원으로 확대한다. 상품정보 제공에서 구매 지원이 가능한 온라인 플랫폼(SEPP)을 구축한다. 공공구매 전문상담기관 운영 등 공공구매 상담 지원을 확대한다. 국가·공공기관 대규모 행사 등과 연계하여 구매를 촉진한다. ❷ 업종, 지역별 협력 사업 지원 강화 : 협업을 통해 지역사회 문제 협업 해결 및 사회적 기업 규모의 경제 실현을 지원한다. 퇴직 인력 / 청년 / 경력 단절 여성 등을 활용한다. 사업개발비 공동사업 지원 항목도 확대한다. 공동시설·장비 지원, 공동 기술 개발을 지원한다. 업종별 프랜차이즈를 육성한다. 사회적기업 간 협업·교류 및 공동 홍보·판매, 사회적 경제 연구를 지원하는 사회적 기업 혁신타운을 조성한다. ‘(가칭)사회적 기업 종합상사’를 신설하여 지역 단위 사회적 기업 지원 기관을 육성한다. ❸ 스타 기업 육성 : 우수 사회적 기업(11개) ‘소셜임팩트11(2년 간 집중 지원)’을 신설한다. ❹ 사회적 금융 공급 확대 : 사회적 기업 전용 모태펀드 확충 등 금융 공급 규모를 확대하고 지원경로도 다변화한다. 공공임대상가 사회적 기업 입점 지원 등 임대 지원을 신설한다. 사회적 금융 지원 제도 안내 및 컨설팅을 제공하고 신용평가 시 사회적 가치 반영을 추진한다. ❺ 컨설팅 지원을 확대 : 온·오프라인 컨설팅 시스템을 구축하여 일회성·단기적 상담과 다회성·장기적 상담을 나눠 진행한다. 업종·분야별 전문기관을 육성·발굴한다. 기업·직능 단체 연계 및 컨설팅 간 연계 지원을 강화한다. 4. 지역·민간 중심의 지원 체계 조성과 국제협력을 확대 넷째, 지역과 사회적 기업 중심, 중앙정부가 뒷받침하고 사회적 경제 속에서 함께 성장하는 사회적 기업 정책 체계를 구축한다. ❶ 지역 주도, 중앙부처 뒷받침 : [지역 주도] 신규 기업 발굴, 재정 지원 및 기초 컨설팅, 지역 주민과 사회적 기업 간 접점 확대 지원 업무를 지자체로 이관 검토한다. 광역 지자체 내 예산 탄력성을 확대한다. 지역 네트워크를 활성화한다. [중앙 뒷받침] 중앙정부와 지자체가 함께 운영하는 매칭 사업의 사회적 기업 참여를 확대한다. ❷ 사회적 경제를 뒷받침하는 사회적 기업 협력체계 구축 : 정기적 의견 수렴 등으로 당사자 참여를 확대한다. 우수 지원 사례 및 경험과 노하우, 자원 등을 공유할 수 있도록 진흥원-자치단체 협력을 강화한다. 사회적 기업 정책 개발 및 조사·연구, 창업 지원, 공공구매 및 판로 지원, 경영 지원/통합정보시스템 기능 개편 및 중장기 발전방향 마련/민간 네트워크를 적극 활용하는 등 사회적기업진흥원 기능을 강화한다. 사회적 경제 기업 상호 연계를 지원한다. ❸ 일반 국민의 사회적 가치 이해 제고 : 사회적 기업 캠프, 대학 학습 동아리 지원을 확대하고 사회적 기업에 자원봉사 활동을 유도하는 등의 체험기회를 확대한다. 초·중등 교과과정에 사회적 경제 내용과 가치를 반영하는 기회를 확대한다. 가치 소비, 사회적 기업 제품·서비스 체험 등에 대한 수기 공모전을 개최하는 등 국민 참여 홍보를 강화한다. 우수사례 발굴·홍보 강화 및 홍보 방식 다양화 등 사회적기업 홍보를 다각화한다. ❹ 남·북 협력, ODA 등 통한 사회적 기업 확산 : 남·북 협력 사업 내 사회적 기업 참여를 지원한다. ODA·정책 이전을 추진한다. ❺ 아시아 지역의 사회적경제 Hub화 추진 : 한국의 사회적 기업 제도·정책을 공유·확산하는 등 협력체계를 구축한다. 사무국과 ‘아시아 네트워크’를 신설한다. 아시아 기업가 양성을 추진한다. 정리 이지은

|

|||

즐겨찾기 추가

즐겨찾기 추가